「夏の奈良国立博物館で、おもしろそうなものをやってるぞ」と、夫が見つけてきたので、早速家族で行ってきた。

この日も奈良は鹿と人がいっぱい

日差しが強い...!

おもしろそうなもの、とは、こちら

世界探検の旅 美と驚異の世界遺産

天理大学付属天理参考館にある世界中から集められた膨大なコレクションの中から、考古資料や民俗資料を中心に、中には世界でも天理参考館だけが所蔵するものや、初公開のものまでが並ぶ貴重な特別展。

ちなみに、館内は撮影OK、SNSへの投稿もOKと、貴重な特別展なのにどこまでも太っ腹だ。(ただし記念撮影は禁止)

ぞわぞわする入り口

入ってすぐのもので、わたしが惹かれたのは、この作品

「獣頭飾角杯」という青銅で作られたもの

いわゆるカップとして使われていたそうだけれど、わたしが驚いたのは、角の部分だ。ワイヤーを巻いて表現されていると書いてあったのだけれど、紀元前9~8世紀ごろのイランで、機械もない中、どうやってこんなにも細いワイヤーを作って、それをきれいにくるくると角の形にして巻くことができるのか、と、不思議だった。

他にも、シルクロードに関連する造形物や、

らくだのこぶの部分のふさふさの表現に注目

エジプトの精霊像など、

「悪い精霊」がチョコンと座ってかわいい

世界各地のあらゆる時代のものが集められていて、見ごたえたっぷり。

ところが、第2章の「神々と摩訶不思議な世界」から会場の空気が激変。わたしは、まともに見ることが出来ず、そのほとんどを薄目で見ながら歩くことになってしまった。

なぜなら、インドネシアや、パプアニューギニアで使われていた精霊を表す仮面が集められた場所では、尋常ではないエネルギーの強さを感じたのだ。人々の念が入ったそれらは直視すると、迫力がありすぎて、寒気が止まらなくなり、ついには吐き気まで催してしまった。

とにかく、この場所が怖くてたまらない。

わたしは不安になると、手の甲がかゆくなるのだけど、この時も左手の甲がかゆくてかきむしる手が止まらない。そんな様子に気づいた息子(13)が外の廊下に連れ出してくれた。今考えると、自分で廊下に出れば良かったのだけど、怖くて後退りしたまま壁の端から動けなかったのだ。

廊下に出るとエネルギーの強さがガクンと下がったのを感じて、吐き気も治った。ふと、手を見ると、左手の甲をかきすぎて、真っ赤になってしまっていた。

しばらくすると息子(10)も、息子(13)に連れられて廊下に出てきた。急に頭が痛くなってしまったらしい。一緒にしばらく廊下のソファに座っていたらお互い良くなった。(でも熱中症だったら怖いので、念のために塩分チャージを息子に食べさせておいた)

勇気を出して外から撮ってみた

それにしても、すごい体験だった。強くて怖くて恐ろしい力を蓄えた「何か」が、あの仮面たちに宿っている感じだった。もしかしたら、あれが「神を畏れる」という感覚なのかも知れない。

ただ、あの時感じた吐き気は、わたしの中にいた何か「悪いモノ」が、仮面の見えない力に恐れをなして体の外に出ていってくれた感じがして、嫌な気分は残らなかったので、良しとしよう。

インドネシアの美しい影絵芝居

ペルー中東部の彩文大型壺

比較的新しい時代のこちらの壺は、初公開のものらしい。

わたしが気に入ったのは、壺の表面に描かれた幾何学模様で、これはアナコンダの鱗を表しているという説と、幻覚剤を飲んで行う治療の時に見える文様という説があるらしく、わたしは幻覚剤説の方が有力な気がした。うねうねと広がり続ける文様が、何やらそれっぽいではないか。

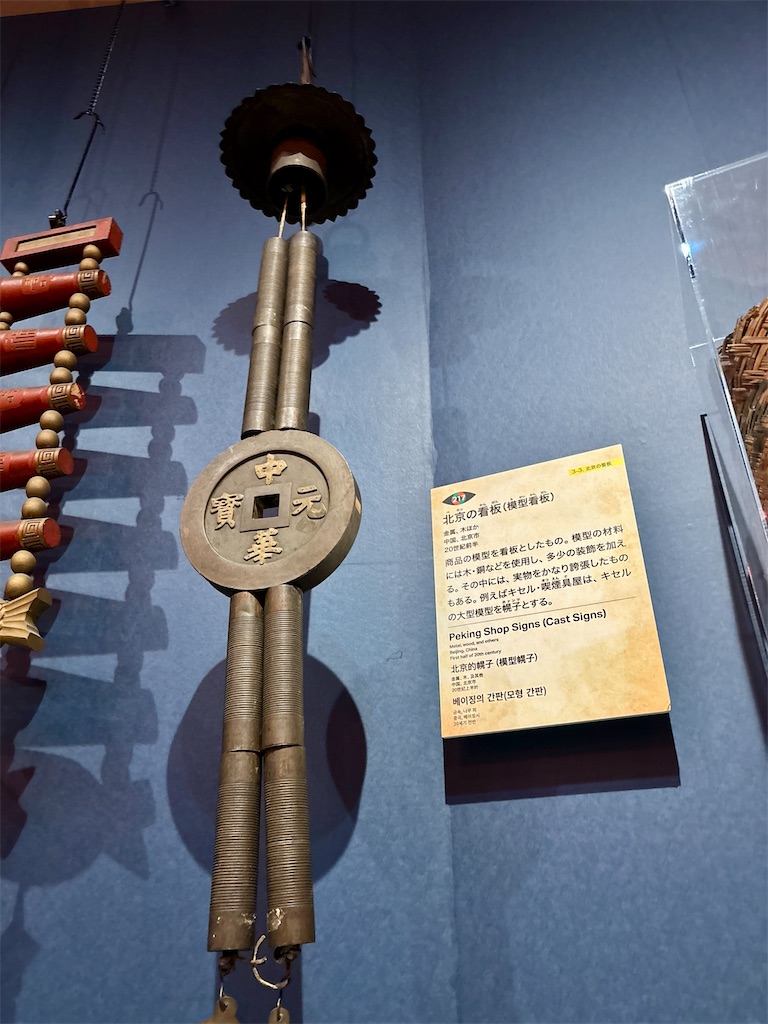

最後は、20世紀の北京で使われていたちょっと変わった看板たち。何の看板か家族で当て合うのがおもしろかった。貴重な資料ばかりなのに、わいわい言いながら楽しめる会場作りが素晴らしい。

1枚目 左が眼薬屋さん、右が蕎麦粉屋さん

2枚目 銀行の看板

この展覧会のキャッチコピーである「ゾクゾクが、とまらない。」は、本当だった。

珍しいものがたくさんあって、命や気持ちや時間が宿ったものたちが、たくさん並べられていて、圧巻された。目には見えないものの大きな力、人々の知恵や工夫や想像力が感じられる場所だった。

さて、出口を出ると、最後の展示物の北京で使用されていた看板を真似て、自分たちのオリジナルの看板を作ることができるワークショップがあったので、参加してみることにした。

北京=中国=中華料理=餃子、というわたしの単純極まりない思考回路によって作られた看板がこちら

餃子屋さんの看板

「その写真、ブログに載せるん?じゃあ、僕のも撮って」と、息子(13)が撮らせてくれた。

美容室の看板

ちなみに、こちらは、奈良国立博物館のワークショップにそのまま展示させていただくことにした。(作った作品は持ち帰ることもできる)

博物館のあとは、地下道を渡って、奈良国立博物館の仏像館へ。

ここには数年前に来たことがあるけれど、見ごたえたっぷりなので、全力でおすすめしたい。飛鳥時代から鎌倉時代に至るまでの日本の仏像が100体ほど展示されていて、間近でしっかりと見ることが出来る。

そのほとんどは撮影NGではあるけれど、昔の人の技法や手仕事を知るといった意味でも楽しめるし、人々の心の拠り所であった色々な神様を眺めていると心が落ち着いてとてもいい。

平安時代の不動明王立像

さて、いろんなものを見てあたまと体を使ったわたしたちは、すでにお腹がペコペコ。何食べる?と、言っていたら、夫と息子たちが、わたしが作った餃子の看板を見て、餃子が食べたくなったー!と言うので、餃子の王将に行くことになった。

よく焼きの餃子

心地よく疲れたあたまと体に王将の餃子はよく沁みた。食べたい時に食べる餃子は間違いがない。

というわけで、いろんな体験と、たくさんの刺激を受けた奈良国立博物館でした。